この起立性調整障害や注意欠陥多動性障害、免疫不全、自律神経の不調による

さまざまな病気が増えています。

残念ながら、病気の症状を抑えることはできても、

現在の医療では治すことができません。

そういった病気に対し、少しでも病気の予防や改善に役立てれば

ということでフットセラピーを通じて体験したことやわかってきたことを加味して、

提案させていただきます。

|

No 1 |

自律神経を整え、脳への血流をよくするために

自律神経を整えるために、体を変えていくことを行います。

-

呼吸を整える

-

脳への血流をうながす

-

冷えを取る

-

リラックスする、熟睡する

などが考えられます。

1.呼吸を整える、肩こりを改善する

・吐く呼吸がポイントで腹式呼吸を覚えると早いです。

-

両方の肘を脇の横にもってきて、こぶしを軽く握って、

呼吸を整えます。

-

呼吸が整ったら、軽く握っていた手を握り締め、後ろに引いていきます。

思いきり肘を後ろに引きます。その時息は吐きながら行います。

両方の肩甲骨を、近づけるようにして息を吐き続けます。

苦しくなりますが、我慢し、ぎりぎりまで吐き続けます。

そしてもうだめだと思ったところで吐くこと止めます。

-

それから、ゆっくり息を吐きながら肘を伸ばし、肘を脇腹に

戻していきます。肘を脇腹に付けた状態で息を整えます。

これを1セットとして1日3セットくらいしてみてください。

この方法は腹式呼吸と肩こりを同時に改善する方法です。

肩こりを改善すると脳への血流が良くなります。

また交感神経過剰型から副交感神経が優位型になっていきます。

呼吸は大きなポイントで、ヨガでも太極拳でもこの腹式呼吸が基本です。

2.※同じような方法で、腹式呼吸と肩こりを同時に改善する方法。

①呼吸を整える。

②左手で右の耳を抱えるようにつかみ、上の方に引っ張る。

この時右手は、足の側面に沿ってピンと伸ばす。

呼吸は吐く呼吸で苦しくなるが、最後まで吐ききって、

吐くのを止める。息を吐きると瞬間的に空気が入ってきます。

➃そうしたら呼吸を楽にして呼吸を整える

|

※左右1日3回ずつ行う。 |

|

No 2 |

2.脳への血流をうながす

3.冷えを取る

おそらく血流のバランスや体温のバランスが崩れていると思います。

足湯や半身浴で、手足末端の冷えを取り血流改善を図ってください。

ただ、一般的には『ぬるめで、ゆっくり、半身浴』が理想的ですが、

貧血がある場合は、このようなお風呂の入り方では立ちくらみなどが、

起きるようですので、入浴する時間は短くした方がいいようです。

自分の体の具合をみながら調節してください。

・半身浴 5分→1分→5分 (一般的な場合) 40℃を切るくらいが一般的

入浴 休憩 入浴

・足湯 15分 (一般的な場合)

※入浴前に頭からお湯をかぶせる、『かぶり湯』は

予め脳への血流をよくしておく方法で、立ちくらみの予防になるようです。

これも体の調子を見ながらお試しください。

※お風呂上がりに、全身あるいは膝から下の部分に水をかけるのも、

湯冷めを防ぐ効果があります。

これも体の調子をみながらお試しください。

足湯10分後の足の色比較

足の裏施術部位 反射区・ツボ

|

No 3 |

熟睡と睡眠パターンを変えていくために

睡眠のパターンが通常とまったく逆になることは大変だと思います。

その苦しさは、本人にしかわからないと思います。

私の体験を通じて、提案をしたいと思いますので、ご検討ください。

睡眠の目的は、体の疲労回復と脳の疲労回復です。

体の疲労回復には、睡眠の時間がたっぷり必要です。

一方脳の疲労回復をするためには、いったいどうしたらいいのでしょうか。

長い時間眠ったのに、何となく頭がすっきりしないということを、

また子どもが起こされた時にぐずって、駄々をこねることを

みなさん、経験したことがあるでしょう。

脳の疲労回復には、時間ではなく熟睡することが必要なのです。

昼間、うとうととして、うたた寝をした後に、

すっきりしたという経験をしたことがあると思います。

自分の睡眠パターンを知る

睡眠には熟睡時間と覚醒時間があります。

それを何回か繰り返しているのが私たちの睡眠です。

また睡眠にはレム睡眠とノンレム睡眠があります。

レム睡眠の時は、脳は起きています。活発に働いているから、

目が兎の目のようにくるくる動きます。(ラビット・アイ・ムーブメント) REM

その時、体は熟睡しています。

ノンレム睡眠の時は体は起きていますが脳は熟睡しています。

そして寝始めてから覚醒するまでの時間は、約90分ほどです。

その時間を単位として、何回か繰り返しているのが睡眠です。

3回 × 90分 = 270分 4時間30分

5回 × 90分 = 450分 7時間30分

6回 × 90分 = 540分 9時間

ということになります。

自分の睡眠周期を知れば、充実した睡眠がとれるようになります。

熟睡時間に起きることを避けて、覚醒時間に起きるのです。

|

子どもが起こされた時にぐずることがありますが、 それは熟睡している時に起こされるからです。 あなたの睡眠パターンをつかむためには多少時間がかかりますが、 わかってくれば睡眠の質が変わってきて楽になります。 |

睡眠の周期、パターン

|

No 4 |

睡眠のパターンを変えていくために

自分の睡眠パターンを調べる

「一番起きやすく、すっきりする時間は何時ですか」

例)

すっきり起きた時間 眠ったと思われる時間 眠った時間

7.01日 8:50 0:50 8:00 (480分)

7.05日 9:30 1:30 8:00 (480分)

7.07日 9:50 2:00 7:50 (470分)

7.10日 10:00 2:30 7:30 (450分)

7.15日 7:50 1:00 6:50 (410分)

7.21日 8:30 1:00 7:30 (450分)

7.28日 9:10 12:30 8:40 (520分)

計 57:00 (3420分)

1日平均睡眠時間 57:00 (3420分) ÷ 7日間 = 8時間9分 = 569分

1日平均睡眠サイクル 569分 ÷ 90分 = 6.32回 (睡眠の1サイクルを90分として計算する)

ですから、この場合 6サイクル or 7サイクルが、睡眠サイクルの近似値となります。

・6サイクルの場合 569分 ÷ 6 回 = 94.8分 → 約95分 (1サイクル)

・7サイクルの場合 569分 ÷ 7 回 = 81.2分 → 約81分 (1サイクル)

最も近いのは 6回のサイクルですから、1回のサイクル 95分でしばらく睡眠をしてみます。

・4サイクルで 95分 × 4 = 380分 (6時間20分)の睡眠

・5サイクルで 95分 × 5 = 475分 (7時間55分)の睡眠

・6サイクルで 95分 × 6 = 570分 (9時間30分)の睡眠

※必ず覚醒時に起きるようにする (自然に目が覚める)

その睡眠サイクルですっきりする場合は、そのままそのパターンを続けます。

その睡眠サイクルがしっくりこない場合は、眠る時間の微調整を行います。

睡眠パターンが安定してきたところで、次の挑戦です。

1サイクル眠る時間を前にずらしていくのです。(例の場合だと95分前に就寝する)

そう簡単にはいかないでしょうが、挑戦してみてください。

これを実行し、自律神経を整えていくためには半年、1年と時間がかかることも

考えられます。学校の先生の理解と協力も必要となるでしょう。

フットセラピー

|

No 5 |

4.フットセラピー

私たちフットセラピストの真の狙いは脳の間脳です。間脳には視床・視床下部

というところがあり、ここは自律神経とホルモン分泌を調整する中枢です。

そこからの指令で私たちの体は動いています。

日夜、間脳にいい刺激を与えるにはどうしたらいいのかを考え実践しています。

間脳にいい刺激を与え、自律神経とホルモンの働きを調整し、自然治癒力を高めます。

その中で自分で行う自動操法というのがあります。

その中から、いいと思うものを何種類かを選びますので実行してみてください。

足首をまわす

左手は軽く足首を支えて

右手の指を足の指の間に全部差し込み足首を回します。

左右20回ずつ回します。

全身の筋肉が緩みます、血液の流れがよくなります。

膝・腰・肩も柔らかくなります。

※さらにリラックスさせたい場合は回数を40~100回

回してみてください。膝も温まり、柔らかくなった感じを

|

視床下部はホルモンと自律神経の 中枢です。ここから全身のホルモン 分泌や自律神経へ指令が出ます。 この視床、視床下部、下垂体 を間脳と言います。 間脳は心と体を結ぶルートなのです。 私たちはこの間脳への刺激を 常に考えて施術や講習会を 行っています。 |

体験するでしょう。

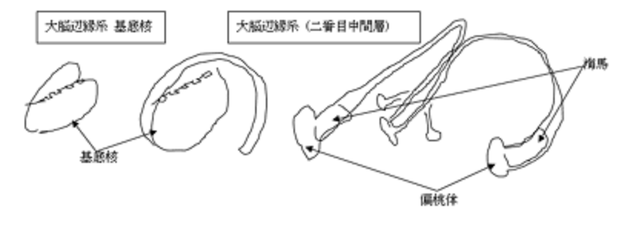

大脳は三層構造になっている

|

No 6 |

②アキレス腱を伸ばす

左足を曲げて、右足のももの上に乗せます。

右手の指を左足の指の間にすべて差し込みます。

それから、差し込んだ右手で左足の膝・ももの方に

軽く押します。足首の可動性(遊び)を取ります。

(アキレス腱が伸びます)

そして左手を差し込んだ右手の上にかぶせ、今度は

少し強め押します。(アキレス腱を伸ばします)

アキレス腱を伸ばす時は、吐く呼吸でゆっくりと行います。

※急激にアキレス腱を伸ばすのは危険です。

必ず、吐く呼吸でゆっくりと行います。

アキレス腱は腰痛と関係があります。また自律神経とも関係があります。

しっかり行ってください。

③足の指を回します

左足の膝を曲げ、右足のももの上に乗せます。

左手で左足の甲を支えます。

右手の親指と人差し指で足の小指を挟みます。

そして指を回します。左右10回ずつ。

次に小指を上下から挟んで、指の付け根から先端に

向け押していきます。

次に小指を左右から挟んで、指の付け根から先端に

向かって押していきます。

全ての指を同様に行います。(両足)

自分に関係のある指は特に念入りに行うといいでしょう。

足の指は経絡やツボがたくさんあります。効率のいい手技になります。

第1趾 (親指) :肝経・脾経の経絡:肝臓病、糖尿病、慢性便秘、全身のだるさ

第2趾 (人差し指):胃経:食養不振、下痢、便秘、胸やけ

第3趾 (中指) :経絡なし 五行論から 消化器系

第4趾 (薬指) :胆経:ストレス、胆嚢炎、胆石、脇腹痛

第5趾 (小指) :腎経・膀胱経:腰痛、冷え性、膀胱炎、耳鳴り

アキレス腱を伸ばす

足の趾をまわす

コメントをお書きください